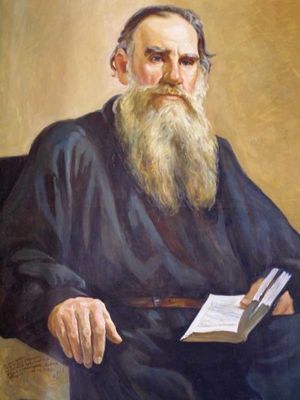

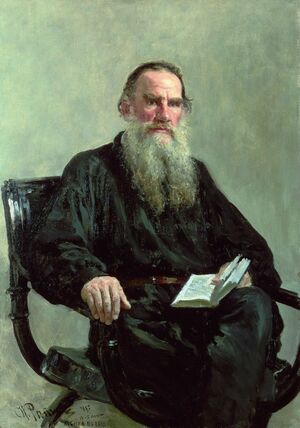

Лев Николаевич Толстой — великий русский писатель, признанный во всём мире. В 1906 году он был номинирован на получение Нобелевской премии. Однако писатель отказался от рассмотрения своей кандидатуры.

Надо сказать, что общественность не сильно удивило такое поведение графа: он всегда был человеком неординарным.

Как Толстой хотел стреляться с Тургеневым

Лев Толстой не всегда был мудрым старцем, который пропагандировал бесконфликтное существование и смирение. В юности и в молодые годы он отличался прямолинейностью, категоричностью, а иногда и грубостью. Случались конфликты. Например, однажды Толстой поссорился с Тургеневым.

Окончательно писатели поссорились, когда вместе гостили у Афанасия Фета. Именно Фет описал причину ссоры. Ею стал рассказ Тургенева про гувернантку дочери, которая заставляла девочку штопать одежду нищих. Толстой посчитал, что здесь слишком много пафоса и показухи, и не сдерживаясь, высказал всё это Тургеневу.

Конфликт чуть не перерос в драку. Тургенев пригрозил ударить Толстого по лицу, а Лев Николаевич ответил вызовом вызовом на дуэль. К счастью для российской культуры, поединок не состоялся, так как Тургенев извинился перед Толстым. Отношения писателей были испорчены. Снова они встретились почти через 20 лет, когда Тургенев посетил Ясную Поляну.

Доброволец-переписчик, изучающий жизнь нищих

Лев Толстой добровольно принимал участие в переписи населения, которая проходила в Москве в 1882 году. Причиной была любопытство. Граф очень хотелось посмотреть, как живут в Москве люди, увидеть своими глазами нищету, а тем, кто особенно нуждается, помочь делом и материально. Потому в качестве своего участка он выбрал самый неблагополучный и сложный, недалеко от Смоленского рынка, включающий Проточный переулок. Там находилось большое количество ночлежек.

Толстой ставил перед собой цель провести социальный анализ. Но не только это. Он действительно хотел заняться благотворительностью, собрать финансовые средства и оказать помощь нищим. Толстой считал что дети должны ходить в школу, а старики спокойно жить в приютах. Граф лично усердно посещал ночлежки, занимался заполнением карточек и обращался в городскую Думу и в прессу. Труд не был бессмысленным. Толстой написал статьи «О переписи в Москве» и «Так что же нам делать». В них был отчаянный призыв помочь нищим слоям населения России.

Шитье сапог и фанатичное занятие спортом

Лев Толстой уважал физический труд. Он часто описывал в своих произведениях людей-тружеников. Например, герой Левин из «Анны Карениной» работал вместе с мужиками в поле. Это не фантазия графа, а лишь отражение его собственного поведения. Он действительно работал вместе с крестьянами, не считая это экстравагантной выходкой. У Толстого было очень трепетное отношение к физическому труду. Одним из увлечений писателя был пошив сапог. Он делал это ловко, изделия получались красивые и качественные. Готовые сапожки Лев Толстой подносил в качестве презентов своим родственникам и друзьям. Также он с увлечением косил траву, был знаком с профессией пахаря. Крестьяне с любопытством наблюдали за тем, как барин работает , словно обычный мужик. А вот жена писателя не одобряла таких увлечений и часто расстраивалась.

Чем старше становился я Толстой, тем меньше его интересовал быт. Аскетизм стал принципам его жизни. Лев Николаевич трудился наравне с крестьянами, спал на полу и до холодов не носил обуви. Так он выражал свою связь с народом. Лев Толстой был физически сильным человеком и немалую роль в этом сыграла любовь к спорту. Он считал, что люди, занимающиеся умственной деятельностью, должны обязательно физически развиваться. Толстой обожал ходьбу. Когда ему было 60 лет, он пешком ходил из Ясной Поляны в Москву. Нравилось графу кататься на коньках, также он ездил на велосипеде, скакал на лошади, плавал и не представлял себе, как можно начать день, не занявшись с физическими упражнениями.

Школа для крестьянских детей, конфликт с церковью и уход из дома в 82 года

Но не только спорт увлекал Льва Толстого. Ему очень нравилось преподавать, педагогика была его страстью. В Ясной Поляне он организовал школу для крестьянских детей. В ней он использовал интересную , можно сказать, инновационную систему обучения. Основой было свободное воспитание, а не строгая дисциплина. Детишкам разрешалось сидеть, как им нравилось, а обучение велось свободно, без программы. При этом результаты занятий были впечатляющими. Лев Николаевич также выпустил несколько детских книг, среди которых была «Азбука».

Жизнь писателя омрачал конфликт с Православной церковью. Последние двадцать лет граф провёл в разочаровании церковью , отрицая православные догматы. Толстой позволял себе критические высказывания про духовенство, сомневался в авторитете церкви, говорил, что религия требует более широкого понимания. После того как прошла серия публикаций на эту тему , Толстой был отлучён Синодом от церкви. Это произошло в 1901 году.

Когда писателю исполнилось 82 года, ему пришла в голову идея стать странником. Он пишет прощальное письмо жене Софье , в котором говорится о том, что ему постыла роскошь, что он желает провести последние дни в тишине, в полном одиночестве. Толстой уходит из Ясной Поляны , взял с собой личного врача Маковицкого. Никаких целей он не преследует, а просто передвигается по России. Граф посещает монастырь в Оптиной Пустыни, заезжает в Козельск, потом принимает решение навестить племянницу, проживающую на юге и затем переместиться на Кавказ. Однако всё кончается не очень хорошо: Лев Николаевич простужается и заболевает воспалением лёгких. Толстой ушёл в мир иной на небольшой железнодорожной станции Астапово, в доме ее начальника. Так закончился жизненный путь великого писателя, странного графа Льва Николаевича Толстого.

Комментарии (9)