Подземная добыча стартовала задолго до появления ленточных конвейеров и электровозов. На протяжении долгого времени шахтёры вручную отгружали горные массы на вагонетках. Сложный и времязатратный процесс требовалось облегчить и ускорить. И тогда люди воспользовались лошадиными силой и мощью, подключив животных к работе под землёй. Чтобы лошадям жилось в шахтах более-менее комфортно, для них отстраивались конюшни. Проводя жизнь в горных выработках, лошади быстро слепли. Но потеря зрения обостряла в организме животного другие чувства, что выглядело удивительным.

Коногоны и их напарники

Лошади не знали солнечного света.

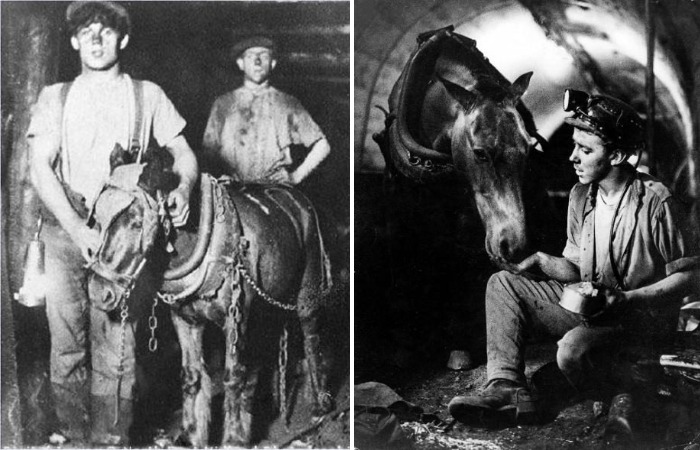

Освоение добычи полезных ископаемых на территории нынешней России началось еще в 12 веке. Тогда разрабатывались залежи каменной соли и осваивались месторождения железа. Что касается угледобычи, то этот вид промышленности начал развиваться чуть позже – к 16 столетию. Но масштабное развитие отрасли стартовало спустя сто с лишним лет. С середины 1900-х люди использовали для работы в шахте лошадей, которыми управляли коногоны. В кромешной тьме под землей коногон и лошадь превращались в близких напарников. Интересно, что коногон управлял животным без вожжей, используя только голос. Интеллектуально развитая лошадь прекрасно понимала все традиционные команды: «прими влево», «прими вправо», «крути», «пошла шагом».

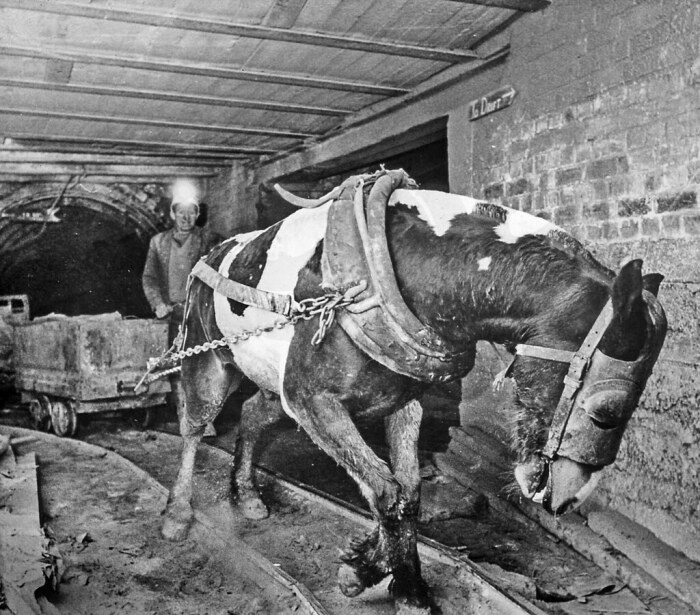

Своего напарника рабочая лошадка узнавала по голосу, поэтому коногоны обычно сотрудничали с одним и тем же животным. Для шахтера такая работа приравнивалась к геройству, а для коня она была пожизненной каторгой. На подземные работы отбирались самые сильные и молодые животные. Перед спуском в забой лошади завязывали на несколько дней глаза, чтобы она заранее привыкала к полной темноте. Непосредственно перед спуском под землю животному крепко связывали ноги, иначе от испуга конь мог забиться в клети и сорваться в ствол. Большинство лошадей оставались под землей навсегда.

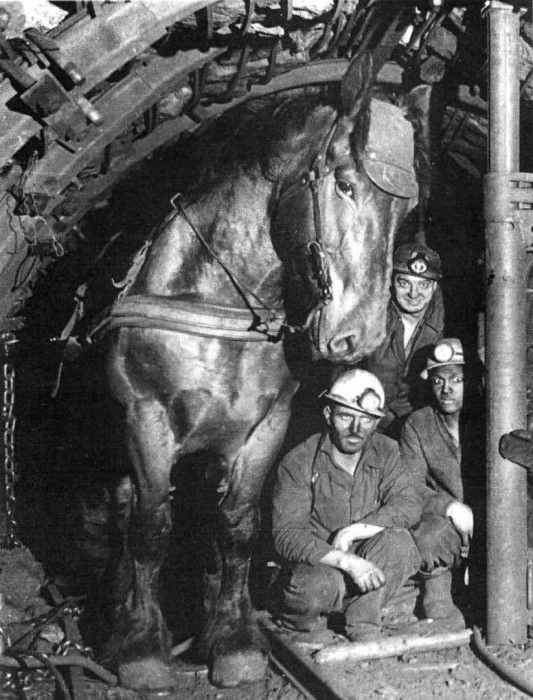

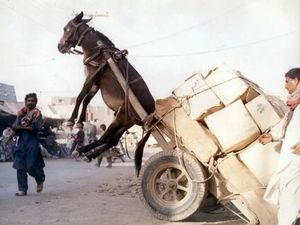

В полной тьме штреков животные тянули к подъемам длинные составы вагонов с углем, преодолевая за день до 5 км. Одна лошадь способна была перемещать до 8 вагонеток по 1,5 тонн. В свободное от работы время лошади находились в шахтных конюшнях, где их очень хорошо кормили и отпаивали. Очень редко вывозили клетью на поверхность, исключительно ночью, чтоб яркий свет не напугал животное.

Коногон Яша Резаный и его конь Тарас

В шахте Кузбасса.

Теряя со временем зрение, жеребцы блистали другими обострившимися чувствами. Они осваивались на специфическом рабочем месте и абсолютно свободно перемещались по шахтным забоям. По щелчку лошадь определяла число прицепленных вагонеток. Но вот сверхнагрузок не принимала, отказываясь приступать к работе. Более того, помощники коногонов безошибочно чувствовали время окончания смены и самовольно заканчивали работу. Если личный надзиратель — коногон – вдруг по каким-то причинам менялся, лошадь поначалу отказывалась воспринимать команды нового наставника. Для того, чтобы заручиться доверием животного, нужно было терпеливо выжидать время.

В шахтерской среде прошлого века долгое время передавались воспоминания о лихом коногоне Яше Резаном и его коне по кличке Тарас. Между шахтером и его подкованным напарником водилась такая дружба, какой и между людьми нечасто встретишь. Яша относился к своему коню очень бережно, всегда кормил с рук и никому не позволял обижать животное. Любил Тарас и угоститься у коллег своего коногона. Особенно нравился коню борщ, который ему приносили шахтные девушки-откатчицы. Тарас отличался очень развитым интеллектом, умел считать. Если к возложенной на него партии прицепляли лишний вагон, конь стопорился. После дергал с места и по стуку железа определял число платформ.

Насчитав лишнюю, упрямо стоял на месте. А когда подходило время обеденного перерыва, легонько тянул Яшу зубами за рукав. Мол, пора бы и отдохнуть. И однажды случилась трагедия. Из-за оборвавшегося крепления в штреке рухнула кровля, и Тарас оказался под завалом. Яша бросился вручную разгребать груды тяжелого материала, но смог откопать своего друга лишь на третий день. Коногон долго и сложно переживал гибель своего коня.

Судьба заграничных лошадок

Напарник был постоянным.

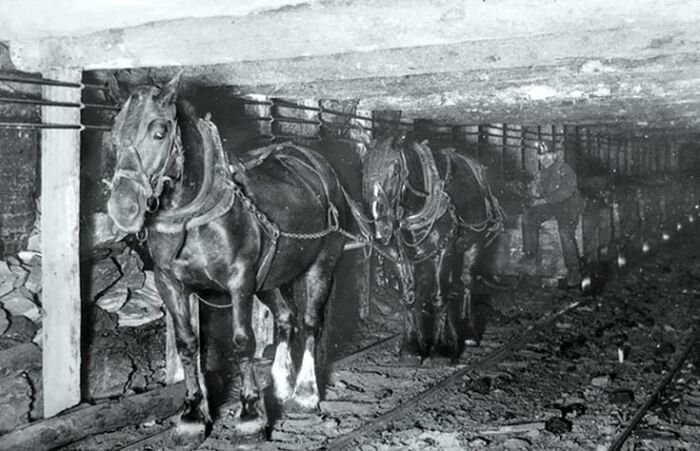

Лошади работали в тогда уже советских шахтах до 1972 года. Когда поднимали на поверхность последнее животное по имени Рубин, церемония сопровождалась оркестром и цветами. Рубин стал считаться самой счастливой шахтной лошадью. А вот за границей труд животных использовался дольше. В Англии и США Пит Пони еще долго тягали тяжелые тележки с углем, без проблем маневрируя в тесных ходах благодаря компактным размерам. В одной только Великобритании под землей работали около 70 000 лошадей.

Порода пони хорошо адаптировалась к различным видам горных работ. Самым распространенным считался шетландский пони, отличающийся сообразительностью и отлично подходивший в силу своего телосложения для транспортировки угля по пересеченной местности. Рост коренастых и коротконогих лошадок не превышал 107 см. Работа на европейских выработках была признана слишком сложной для животных, и в 1911-м появились ограничительные правила. Пони, занятые на объектах, должны были достичь 4-летнего возраста, а шахтам поставили в обязанность обеспечение лошадей постоянным ветеринарным уходом и соответствующими подковами. Рабочий день лошади ограничили восемью часами.

В Европе лошади эксплуатировались дольше всего.

Известны случаи жестокого обращения с лошадьми, но все же истории большинства пони заканчивались хорошо, ведь от их состояния зависела эффективности добычи. Шло время и технологический прогресс позволил отказаться от использования животных в российских шахтах, но на небольших частных предприятиях по всей Европе лошади работали еще долгое время. В Соединенных Штатах их вывели из шахт параллельно с СССР - к началу 1970-х, а вот Великобритания эксплуатировала труд братьев наших меньших вплоть до 1999 года.

Комментарии (2)